L’idée de créer une infraction autonome d’« homicide routier » n’est pas nouvelle. En février 2019, la députée Claire O’Petit (anciennement LREM), posait la question d’une réforme du Code pénal pour mieux tenir compte de la gravité des comportements au volant. Elle proposait alors d’inscrire une nouvelle infraction dans le Code pénal, distincte de l’homicide involontaire, pour mieux qualifier les faits impliquant un conducteur ayant pris consciemment le volant sous alcool ou stupéfiants.

Des peines durcies et un cadre revu : ce que la loi change

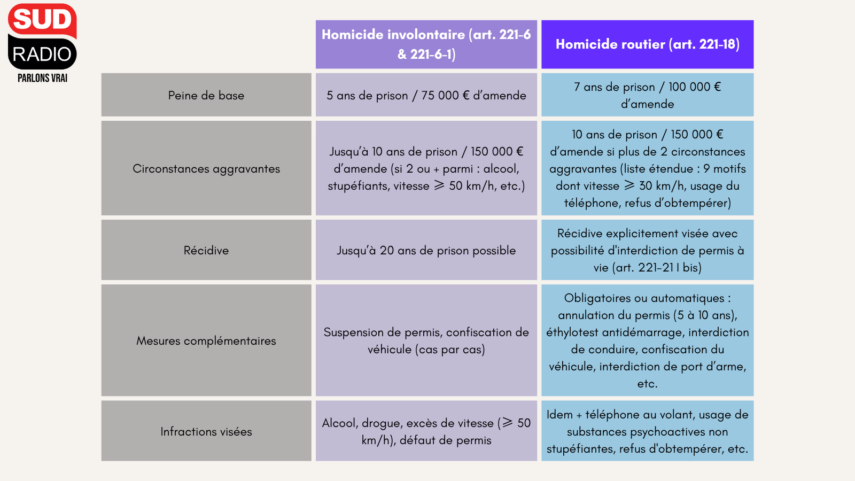

Ce qui change, c'est la création d’une infraction autonome : l’homicide routier. Jusqu’à présent, les conducteurs responsables d’un décès au volant étaient poursuivis pour homicide involontaire, une qualification jugée insuffisante par les familles des victimes. Désormais, le Code pénal distinguera les cas où la mort a été causée par une infraction grave au volant, notamment en cas d’alcoolémie, d'usage de stupéfiants, d'excès de vitesse ou de conduite sans permis. Les peines de bases ont aussi été revues à la hausse : jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros, contre 5 ans et 75 000 euros auparavant.

Quand les affaires Alléno et Palmade font bouger la loi

En mai 2022, Antoine Alléno, fils du chef Yannick Alléno, est percuté mortellement à Paris par un chauffard ivre au volant d'une voiture volée. Depuis, le chef cuisinier s'est battu bec et ongle pour que le délit d'« homicide routier » entre en vigueur. Il a même créé une association portant le nom de son fils en juillet 2022. Mais c'est en février 2023 qu'une affaire a vraiment remis le dossier sur la table. Pierre Palmade, alors sous l'emprise de la cocaïne, a provoqué un grave accident de la route impliquant un homme de 40 ans, une femme enceinte (qui a perdu son bébé) et un enfant de 6 ans.

L’absence de poursuite pour homicide et la qualification de simples blessures involontaires, malgré la gravité des faits, suscitent une vague d’indignation. Face à ce que beaucoup perçoivent comme une faille juridique et morale, les familles de victimes redoublent leur mobilisation. Cette pression, relayée par plusieurs députés, pousse le gouvernement à fléchir. Quelques semaines plus tard, la proposition de loi visant à créer une infraction autonome d’homicide routier est déposée à l’Assemblée nationale.

Alcool et stupéfiants : des chiffres qui pèsent lourd sur les routes françaises

Selon le site du gouvernement autour de la sécurité routière, chaque année, près de 700 personnes trouvent la mort sur les routes dans des accidents impliquant un conducteur sous l’emprise de stupéfiants. C'est un accident mortel sur cinq, une part qui grimpe à un sur trois la nuit et les week-ends. Le cannabis, en particulier, multiplie par 1,65 le risque d’être responsable d’un accident mortel en raison de ses effets (somnolence, altération des réflexes, diminution de la conscience du danger).

Au-delà de la conduite sous stupéfiants, la moitié des conducteurs impliqués dans un accident mortel présente également un taux d'alcool supérieur à la limite autorisée. Ce cocktail explosif multiplie par 29 le risque d’accident mortel. Face à ce constat, l’État a renforcé les contrôles routiers (plus de 770 000 dépistages en 2022) et prévoit, en cas de récidive, des sanctions plus lourdes, comme la confiscation automatique du véhicule et l’annulation du permis de conduire.

Cette loi doit encore passer entre les mains d'Emmanuel Macron avant d'être promulguée définitivement. Il dispose d’un délai de quinze jours pour la décréter. C’est à l’Élysée que sera apposée l’ultime signature donnant forme à ce texte porté par les familles de victimes et largement soutenu par l’opinion publique.